元数据是关于数据的数据。它主要用于描述数据的特征、内容、来源、关系等信息,以便更好地理解、管理、查找和使用数据。

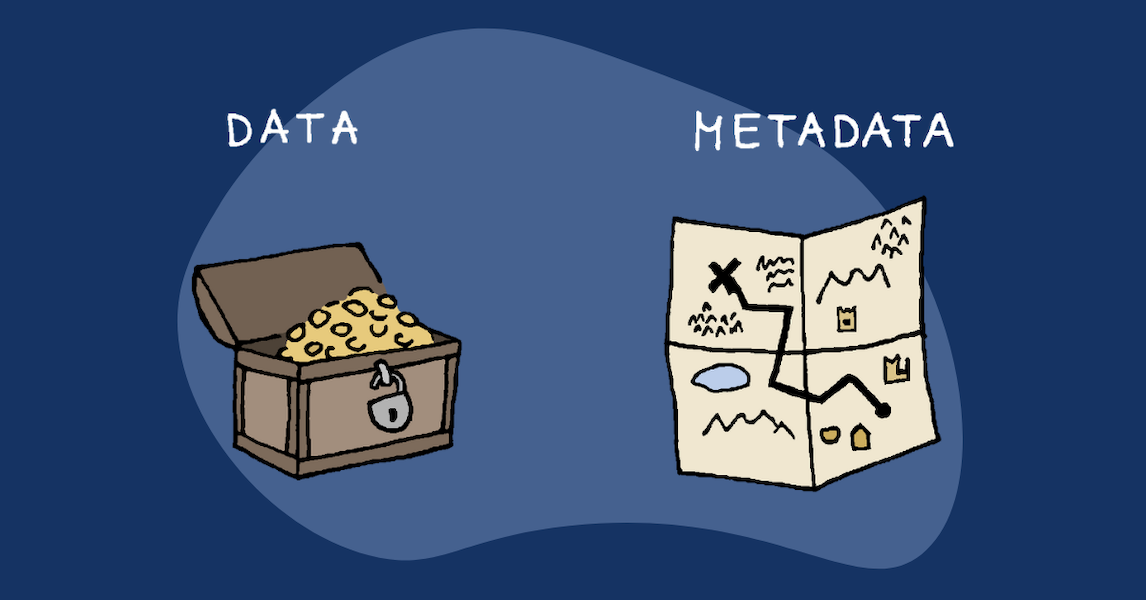

在数字化浪潮席卷全球的今天,人类每天产生的数据量以“ZB”(1ZB=10²¹字节)为单位激增。当海量数据如同潮水般涌入数据库、云存储与各类应用系统时,如何快速定位所需信息、理解数据含义、保障数据安全?元数据(Metadata)正是解决这一问题的核心钥匙。它并非数据本身,却为数据赋予了“身份”“背景”与“使用规则”,是连接数据与用户、打通数据孤岛、实现数据价值最大化的关键基础设施。

元数据就像是数据的 “说明书”,它可以告诉我们数据的来源、创建时间、格式、内容含义、质量等重要信息。

一、元数据的定义

一、元数据的作用

什么是元数据?

1. 描述数据

从字面拆解,“Meta”源自希腊语,意为“超越”“关于……的”,因此元数据可直译为“关于数据的数据”(Data about Data)。它不记录数据的具体内容(如文档中的文字、图片的像素信息、表格中的数值),而是描述数据的“属性”“上下文”与“生命周期”,相当于为每一份数据生成了一份标准化“说明书”。

- 提供数据的名称、类型、格式等基本信息,让你清楚地知道数据是什么。

举个生活化的例子:当你在电脑中查看一张照片时,照片本身(人物、风景等图像信息)是“数据”,而照片的拍摄时间(2024年5月1日)、拍摄设备(iPhone 15)、文件格式(JPEG)、文件大小(3.2MB)、存储路径(D盘/旅行照片)等信息,就是描述这张照片的“元数据”。通过这些元数据,你无需打开照片,就能快速筛选“某段时间的旅行照片”,或判断照片是否适合用于高清打印(根据分辨率元数据)。

- 例如,对于一张照片,元数据可以包括拍摄时间、地点、相机型号等信息。

二、元数据的核心分类

2. 管理数据

元数据的应用场景覆盖数据全生命周期(产生、存储、处理、应用、销毁),根据功能与用途的不同,可分为三大核心类别,各类别下又包含细分类型,共同构成元数据体系。

- 帮助组织和分类数据,便于数据的存储、检索和维护。

1.描述性元数据(Descriptive Metadata)

- 例如,在图书馆中,图书的元数据包括书名、作者、出版社、分类号等,这些信息可以帮助图书馆员对图书进行分类和管理,方便读者查找。

核心功能是“识别与发现数据”,主要回答“这是什么数据”“关于什么内容”的问题。典型示例包括图书的ISBN、书名、作者、出版社,视频的标题、关键词、摘要、创作者,以及数据库表的表名、字段含义、数据来源等,帮助用户快速定位目标数据。

3. 促进数据共享和交换

2.结构性元数据(Structural Metadata)

- 不同系统和组织之间可以通过元数据了解彼此的数据,实现数据的共享和交换。

核心功能是“理解数据的组织方式”,主要回答“数据如何关联”“如何访问”的问题。典型示例包括文档的章节层级(一级标题、二级标题),数据库中表与表的关联关系(外键),以及网页的HTML标签结构、超链接指向等,帮助用户理清数据的组织逻辑与关联规则。

- 比如,在企业中,各个部门可能使用不同的软件系统,但通过统一的元数据标准,可以实现数据的互通和整合。

3.管理性元数据(Administrative Metadata)

二、元数据的类型

核心功能是“控制数据的使用与生命周期”,主要回答“谁能用”“何时产生/销毁”“是否可信”的问题。典型示例包括数据的创建时间、修改时间、删除时间,数据的访问权限(只读/编辑/管理员),数据的质量指标(完整性、准确性、更新频率),以及数据的存储位置(云服务器IP、本地磁盘路径)等,为数据的合规使用与全生命周期管理提供支撑。

1. 描述性元数据

此外,在特定领域还存在专业元数据。地理信息领域中,有描述地图数据的坐标系(如WGS84)、比例尺(1:10000)、海拔范围;医疗领域中,有描述病历数据的患者ID(脱敏后)、诊断时间、检查设备型号;科研领域中,有描述实验数据的样本编号、实验环境(温度/湿度)、仪器精度等,适配不同专业场景的需求。

- 主要描述数据的基本特征,如标题、作者、主题、关键词等。

三、元数据的核心作用

- 例如,一篇文章的元数据可能包括文章标题、作者姓名、发表日期、文章主题等。

如果说数据是“数字石油”,那么元数据就是“开采石油的钻井与精炼设备”——没有元数据,海量数据将沦为无法利用的“数据垃圾”。其核心作用可概括为以下四点:

2. 结构性元数据

1.数据发现:让“找数据”更高效

- 描述数据的结构和组织方式,如数据的格式、字段、表格结构等。

在企业或组织的数据库中,可能存储着成千上万张表格、数十万份文档。若没有元数据,用户需逐个打开文件或表格才能判断是否为所需内容,效率极低。而通过描述性元数据(如关键词、摘要、数据来源),用户可通过搜索工具快速定位目标数据。例如,企业员工通过“2024年Q1 华东地区 销售数据”这一关键词,即可筛选出对应的Excel表格,无需遍历整个“销售文件夹”。

- 例如,一个数据库表的元数据可以包括表名、字段名称、数据类型、长度等信息。

2.数据理解:让“懂数据”更简单

3. 管理性元数据

当用户找到数据后,如何判断其是否符合使用需求?例如,一份标注“用户活跃度”的数据,是“日活跃用户(DAU)”还是“月活跃用户(MAU)”?数据中的“用户”是否包含新注册用户?这些疑问需通过元数据解答——管理性元数据中的“指标定义”“统计口径”“数据字典”,可明确数据的计算逻辑与范围,避免因理解偏差导致决策失误(如误将“DAU”当作“MAU”,高估用户粘性)。

- 用于管理数据的信息,如数据的创建者、创建时间、修改时间、存储位置等。

3.数据治理:让“管数据”更规范

- 比如,一份电子文档的元数据可能包括文档创建者、创建时间、最后修改时间、文件大小、存储路径等。

数据治理是保障数据质量、安全与合规的核心工作,而元数据是数据治理的“基础台账”。数据质量管控方面,通过元数据记录数据的“完整性”(某字段空值率是否≤5%)、“准确性”(与业务系统数据的偏差是否≤1%),一旦超出阈值,系统可自动报警;数据安全合规方面,通过元数据标注数据的“敏感级别”(如“用户身份证号”为“高敏感”),并关联访问权限规则,禁止未授权用户查看敏感数据,满足《数据安全法》《个人信息保护法》等法规要求;数据生命周期管理方面,通过元数据记录数据的“创建时间”“失效时间”,自动清理过期数据(如“3年前的临时日志数据”),减少存储成本。

三、元数据的应用场景

4.数据集成:让“用数据”更顺畅

1. 图书馆和档案馆

在企业数字化转型中,“数据孤岛”是常见痛点——销售数据存于CRM系统、财务数据存于ERP系统、用户数据存于会员系统,各系统数据格式、字段定义不同,无法直接关联分析。元数据可作为“翻译官”,通过结构性元数据统一各系统的字段映射关系(如CRM中的“客户ID”对应ERP中的“合作伙伴编号”),实现数据跨系统集成,为企业决策(如“分析客户消费与销售策略的关联性”)提供完整数据支撑。

- 用于图书、档案等资源的管理和检索。

四、元数据的技术实现

- 读者可以通过检索元数据快速找到所需的图书或档案。

随着数据量的爆炸式增长,元数据的管理方式也从早期的“手动文档记录”(如Excel表格记录文件属性),发展为如今的“自动化元数据管理系统”(Metadata Management System),核心技术环节包括:

2. 数据库管理

1.元数据采集:自动“捕获”数据属性

- 帮助数据库管理员管理和维护数据库中的数据。

元数据采集是管理的基础,需覆盖数据全生命周期的各个节点。主动采集通过API接口连接数据库、云存储(如AWS S3、阿里云OSS)、业务系统(如SAP、Salesforce),实时捕获数据的创建、修改、删除操作,自动生成元数据;被动采集对非结构化数据(如PDF、Word文档),通过解析文件头信息(如文件格式、大小)、内容提取(如文档标题、关键词)生成元数据;人工补充则针对系统无法自动捕获的元数据(如数据的业务含义、使用场景),由数据管理员或业务人员手动录入,确保元数据的完整性。

- 开发人员可以通过元数据了解数据库的结构和内容,进行数据查询和分析。

2.元数据存储:构建“元数据知识库”

3. 数字媒体

采集后的元数据需存储在专门的“元数据库”(Metadata Repository)中,与业务数据物理隔离,避免相互干扰。元数据库通常采用关系型数据库(如MySQL、PostgreSQL)或图数据库(如Neo4j),其中图数据库尤其适合存储结构性元数据(如数据间的关联关系),可直观展示“数据血缘”(Data Lineage)。

- 描述数字图像、音频、视频等媒体文件的信息。

3.元数据应用:支撑多样化业务场景

- 方便用户对媒体文件进行管理、搜索和播放。

元数据管理系统的核心价值在于“应用”,常见应用场景包括数据目录(Data Catalog),为用户提供可视化的“数据地图”,支持按关键词、分类、权限筛选数据,类似“数据版百度”;数据血缘分析,追踪数据的“来源-处理-去向”,例如“销售报表中的‘营收’字段,来自CRM系统的‘订单金额’,经财务系统扣税后生成”,便于问题溯源(如报表数据错误时,快速定位是哪个环节出了问题);数据质量监控,基于元数据定义的质量规则,自动检测数据质量问题,并生成质量报告;合规审计,记录数据的访问日志、修改记录,满足监管部门的审计要求。

4. 企业数据管理

五、元数据的挑战与未来趋势

- 实现企业内部数据的整合和共享。

尽管元数据的价值已得到广泛认可,但在实践中仍面临诸多挑战。元数据质量问题突出,若采集的元数据不完整(如缺失数据来源)、不准确(如字段含义标注错误),反而会误导用户,降低数据可信度;跨系统兼容性不足,不同厂商的业务系统、存储设备采用不同的元数据格式,导致元数据难以跨平台整合;成本与复杂度较高,搭建自动化元数据管理系统需投入大量资金(采购软件、部署硬件)与人力(数据管理员、技术开发),对中小企业而言门槛较高。

- 帮助企业更好地了解和利用自身的数据资源,支持决策制定。

未来,随着人工智能(AI)、云计算、大数据技术的发展,元数据管理将呈现三大趋势。AI驱动的智能元数据管理成为主流,利用自然语言处理(NLP)自动提取非结构化数据的元数据(如从文档中识别关键词、摘要),利用机器学习预测数据质量问题(如提前识别可能出现空值的字段);云原生元数据管理深度落地,与云平台深度融合,支持跨云环境(如AWS、Azure、阿里云)的元数据统一管理,满足企业“多云部署”的需求;元数据的开放与共享逐步推进,在合规前提下,推动行业级元数据标准的统一(如金融行业的客户数据元数据标准),打破行业内的数据孤岛,促进数据要素流通。

四、创建有效元数据

结语

1. 确定元数据需求:

元数据是数据世界的“基础设施”,它虽不直接产生业务价值,却为数据的发现、理解、治理与应用提供了关键支撑。在数据成为核心生产要素的时代,重视元数据管理,就是重视数据价值的最大化——只有让每一份数据都拥有清晰、准确的“说明书”,才能让数据真正成为驱动业务决策、创新发展的“智慧引擎”。

- 明确项目的目标和需求。

- 确定哪些信息对于项目的使用者和管理者是重要的。

2. 定义元数据标准:

- 选择或制定一套元数据标准,如Dublin Core、ISO 19115等。

- 确保元数据的一致性和标准化。

3. 收集关键信息:

- 收集项目的基本信息,如项目名称、创建者、日期、版本等。

- 确定项目的主题、关键词和分类。

4. 描述项目内容:

- 提供项目的详细描述,包括目的、范围、方法和结果。

5. 记录项目结构:

- 描述项目的数据结构,包括数据集、文件格式和组织方式。

6. 记录项目来源和引用:

- 记录数据来源,包括原始数据提供者和引用信息。

7. 定义访问和使用条件:

- 明确数据的版权信息、使用许可和访问限制。

8. 创建元数据记录:

- 使用元数据编辑工具或模板创建元数据记录。

9. 审查和验证:

- 审查元数据的准确性和完整性。

- 验证元数据是否符合既定的标准和格式。

10. 维护和更新:

- 定期更新元数据以反映项目的变化。

- 维护元数据的质量和相关性。

11. 存储和共享:

- 确定元数据的存储位置和方式,确保其可访问性。

- 考虑使用元数据仓库或注册系统来共享和交换元数据。

12. 用户反馈:

- 收集用户对元数据的反馈,以改进其质量和可用性。

创建有效的元数据不仅是一个技术过程,也是一个持续的管理和维护过程。确保元数据的质量和可用性对于提高项目的整体价值至关重要。