在数字化转型浪潮中,企业对业务流程的可视化、标准化与自动化需求日益迫切。BPMN(Business Process Model and Notation,业务流程建模符号) 作为全球通用的业务流程建模标准,通过统一的图形语言打破了“业务人员说不清楚、IT人员看不懂”的沟通壁垒,成为连接业务需求与技术实现的核心桥梁。

一、BPMN的起源与发展

在BPMN出现前,企业建模缺乏统一规范:有的用流程图(Flowchart),有的用UML活动图,甚至有的用手绘草图——不同角色对同一流程的理解差异巨大,导致流程优化、系统开发效率低下。为解决这一问题,对象管理组织(OMG,Object Management Group) 于2004年首次发布BPMN 1.0版本,旨在定义一套“让业务人员能理解、IT人员能落地”的通用符号体系。

BPMN的发展历程可分为三个关键阶段:

1.BPMN 1.x(2004-2011):奠定基础框架,明确了流程流、活动、网关等核心元素,但在“流程与系统的对接”“跨流程协作”等场景支持不足;

2.BPMN 2.0(2011):里程碑版本,新增“流程执行语义”“数据对象”“消息流”等功能,正式成为ISO/IEC 19510:2013国际标准,实现了“从画图到落地”的突破(支持直接导入BPM系统自动化执行);

3.BPMN 2.x迭代(2013至今):持续优化细节,如BPMN 2.5增强了“案例管理集成”“决策节点灵活性”,进一步适配复杂业务场景(如金融风控、医疗诊疗等动态流程)。

二、BPMN的核心构成

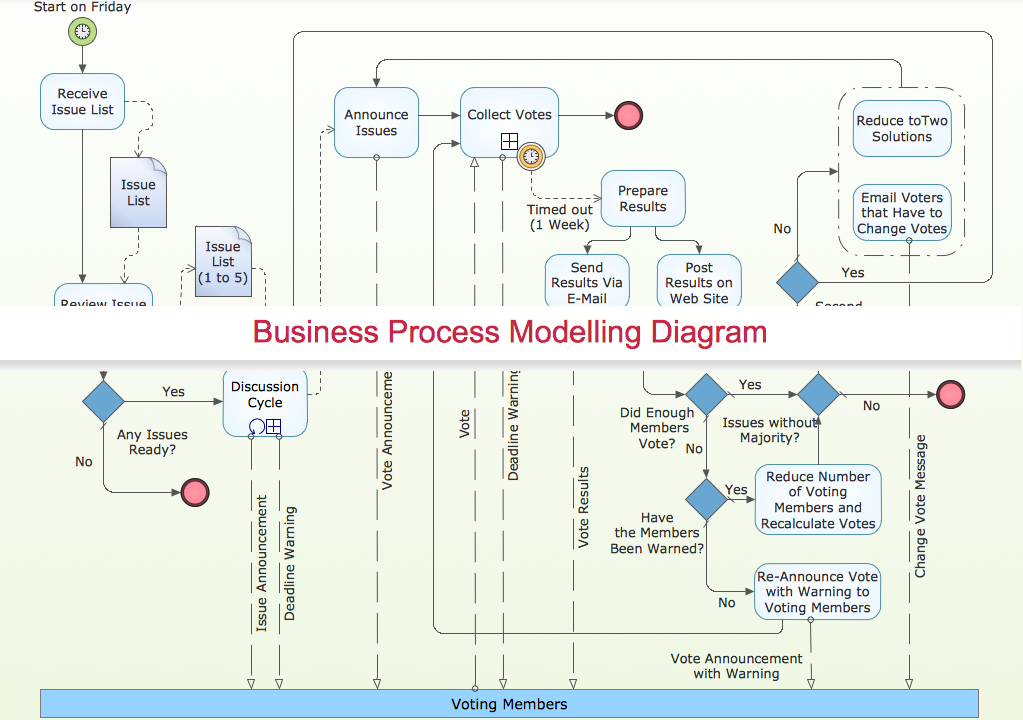

BPMN的核心价值在于“用统一符号描述所有业务流程”,其元素体系可分为三大类,覆盖“流程如何流转”“数据如何传递”“谁来执行”三个核心维度。

1.流程流元素:定义“流程的走向”

流程流元素是BPMN的骨架,用于描述业务活动的先后顺序、分支与终止,是建模的基础。

事件(Event) 是触发或终止流程的“瞬间事件”,主要分为三类。开始事件是流程的起点,图形符号为圆形内加“⊡”;中间事件是流程执行过程中触发的事件,比如“超时提醒”,图形符号为圆形内加对应图标(如时钟代表超时);结束事件是流程的终点,图形符号为圆形内加“●”。

活动(Activity) 是流程中需要“执行的工作”,主要分为两类。任务是不可拆分的最小工作单元,比如“审核订单”,图形符号为带圆角的矩形;子流程是可折叠的复杂工作,比如“订单处理”就包含“审核、库存检查、发货”等步骤,图形符号为矩形内加“+”(点击“+”可展开查看子步骤)。

网关(Gateway) 是控制流程分支、合并的“决策点”,核心类型有三种。排他网关用于“二选一”的场景,比如“审核通过/驳回”,图形符号为菱形内加“×”;并行网关用于“同时执行多个步骤”的场景,比如“同步发货与发送短信通知”,图形符号为菱形内加“⊞”;包容网关用于“多选一或多选”的场景,比如“满足条件A或B则执行”,具体图形需结合场景标注。

序列流(Sequence Flow) 是连接上述元素的“箭头”,用于表示流程的执行顺序。箭头旁可标注“条件”,比如“审核结果=通过”,图形符号为带箭头的实线,条件通常标注在箭头上方。

2.数据元素

业务流程本质是“数据流转的过程”,BPMN通过数据元素明确“需要什么数据”“数据存在哪里”。

数据对象(Data Object):流程中需要处理的数据,如“订单信息”“客户资料”,图形符号为带文档图标的矩形,通常与活动关联,以此表示“该活动需要用到或生成此数据”;

数据存储(Data Store):长期存储数据的位置,如“订单数据库”“库存系统”,图形符号为带横线的矩形,用于表示“数据从这里读取或写入”;

数据关联(Data Association):以虚线箭头呈现,连接数据对象/存储与活动,用于表明“数据的流向”,比如“从‘库存系统’读取数据到‘库存检查’活动”。

3.资源元素

流程的执行离不开“角色”与“参与方”,BPMN通过资源元素明确责任主体,避免“权责不清”。

泳池(Pool):表示流程的“参与方”,可以是部门、企业或外部机构,比如“电商平台”“物流公司”,图形符号为大矩形,不同泳池代表不同的参与主体;

泳道(Lane):泳池内的“细分角色/部门”,比如“电商平台”泳池下的“客服部”“财务部”,图形符号为泳池内的竖线分隔区,用于明确“同一主体内谁负责哪部分工作”;

角色(Participant):在泳道或活动旁标注的“执行角色”,如“审核员”“仓库管理员”,以此明确“具体由谁执行该活动”。

4.BPMN的建模层级

BPMN支持不同粒度的建模,适配从“高层决策”到“系统开发”的全场景需求:

L1:流程概览层(顶层流程):仅展示核心步骤,如“客户下单流程”可简化为“下单→审核→发货→完成”,主要用于高层汇报、跨部门对齐;

L2:详细流程层(操作流程):补充分支、数据、角色信息,比如“审核”可拆分为“财务审核→库存审核”,同时标注“审核员角色”“需要订单金额数据”,主要用于流程优化、员工培训;

L3:技术映射层(执行流程):关联系统接口、自动化规则,比如“库存检查”标注“调用库存系统API”“超时时间=5分钟”,主要用于导入BPM(业务流程管理)系统实现自动化。

三、BPMN的应用价值:企业为什么需要它?

BPMN并非“画图工具”,而是服务于企业流程管理全生命周期的“标准化工具”,其核心价值体现在四个方面:

1.打破“业务-IT壁垒”,统一沟通语言

业务人员用BPMN画出“订单审核流程”,IT人员可直接基于此图设计系统逻辑(如“排他网关对应系统中的‘if-else’判断”),无需反复沟通“流程到底是什么”。例如:某银行用BPMN梳理“贷款审批流程”后,业务团队与开发团队的需求对齐时间从“2周”缩短至“3天”。

2.可视化流程瓶颈,助力优化决策

通过BPMN图,企业可直观发现流程中的“冗余步骤”“等待节点”。例如:某零售企业的“退货流程”用BPMN建模后,发现“客服审核→财务审核”之间存在“24小时等待”,优化后改为“并行审核”,流程时长从“3天”缩短至“1天”。

3.支撑流程自动化,降本提效

BPMN 2.0的“执行语义”可直接被BPM系统(如Activiti、Flowable)解析,实现“画图即落地”。例如:企业画出“员工报销流程”后,导入BPM系统即可自动触发“报销单提交→部门经理审核→财务打款”,无需人工转发,错误率降低60%,效率提升40%。

4.满足合规审计,降低风险

在金融、医疗等强合规行业,BPMN图可作为“流程合规性证据”,清晰展示“每一步由谁执行、依据什么数据、符合什么规则”。例如:某保险公司用BPMN记录“理赔流程”,在监管审计时可快速追溯“每笔理赔的审核节点与责任人”,避免合规风险。

四、BPMN的实践步骤与工具

1.建模四步法:从“需求”到“落地”

1.步骤1:明确建模目标:确定是“流程梳理”“优化”还是“自动化”,避免“为了画图而画图”;

2.步骤2:调研流程细节:访谈流程参与方(如客服、财务),明确“步骤、角色、数据、分支条件”(如“审核不通过时是否需要退回客户”);

3.步骤3:分层绘制流程图:先画L1概览图对齐需求,再画L2详细图补充细节,最后标注L3技术信息(如系统接口);

4.步骤4:验证与迭代:组织业务、IT、风控等角色评审流程图,确认“是否符合实际业务”“是否可落地”,并根据反馈修改。

2.常用BPMN建模工具

不同工具适配不同场景,企业可根据需求选择:

入门级:Draw.io(免费在线,支持BPMN 2.0,适合个人/小型团队)、Microsoft Visio(Office集成,操作简单,适合非技术人员);

专业级:Signavio(支持流程分析、模拟优化,适合大型企业流程管理)、Activiti Modeler(开源,与BPM系统无缝对接,适合IT团队自动化开发);

协作级:Lucidchart(在线协作,支持多人实时编辑,适合跨部门团队共同建模)。

五、BPMN的局限性与延伸

尽管BPMN功能强大,但并非“万能工具”,需注意其局限性:

复杂度较高:元素类型多(如网关分6种),初学者需一定学习成本;

不擅长“决策逻辑”:BPMN侧重“流程步骤”,但无法详细描述“决策规则”(如“贷款审批中如何判断客户信用等级”),需搭配DMN(决策模型与符号) 标准使用;

动态流程适配不足:对于“医疗诊疗”“应急处理”等无固定步骤的动态流程,需结合CMMN(案例管理模型与符号) 补充。

结语

BPMN作为业务流程的“通用语言”,不仅是“画图工具”,更是企业实现“流程标准化、可视化、自动化”的核心基础。无论是数字化转型中的流程梳理,还是系统开发中的需求对接,BPMN都能帮助企业打破信息壁垒、提升效率、降低风险。掌握BPMN,本质上是掌握“用标准化思维管理业务”的能力——这正是企业在竞争中保持灵活与高效的关键。